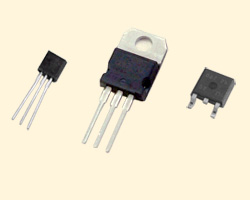

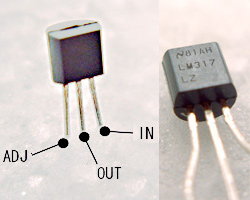

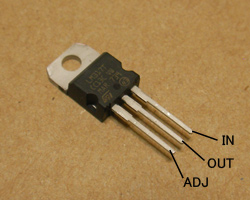

●LM317LZ

|

レギュレータICのLM317LZ、3端子レギュレーターでは小型なものです。 最大100mAまで出力できます。 用途としては、FluxLEDなど30mA程度のLEDに良いと思います。 このICに抵抗1個を繋げるだけで定電流になります。 抵抗値によって出力電流が変わります。詳しくは下記参照。 放熱盤を付ける面が無いので放熱しないような使い方が望まれます。 駆動電圧として3Vくらい必要です。 |

●LM317T

|

レギュレータICのLM317T、3端子レギュレーターの定番。 |

|

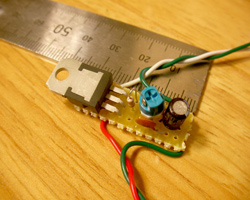

●定電流回路図 配線には、基盤を使うのが簡単ですが、部品点数が |

LM317を定電流で流す電流の設定方法

ADJとV-OUT間には1.25Vの基準電圧があり、この電圧を流したい電流で割ると抵抗値が求まります。

例:20mAを流したい場合・・・

1.25V÷0.02A=62.5Ω となります。なのでR1を62Ωの抵抗器にすれば約20mAで定電流されます。

発熱ですが、流す電流が大きいほど、入力(電源)と出力(LED側)の電圧差が大きいほど発熱が増えます。

例えば、電源12Vで3VのFluxLED 2個直列に100mAを流すとします。

12VからLED電圧3V×2=6Vを引きますと6Vです。 6V×0.1A=0.6Wが損失として発熱になります。

発熱量に応じて放熱板を取り付けることが必要です。

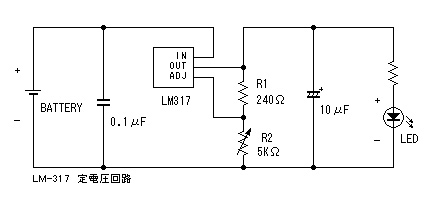

●定電圧 回路図(可変)

先ほどの定電流の回路と違って少々複雑になります

。

R1とR2の抵抗値で出力させる電流を設定します。図ではR1を240Ωにし、R2を可変抵抗を使って出力電圧を設定するようにしています。

0.1μはセラミックコンデンサ、電源からの配線が長い場合は必ず入れます。出力側には10μF以上の電解コンデンサを入れます。

|

|

出力電圧の設定

出力電圧はR1とR2の抵抗分圧回路で決定します。

電圧の計算式は、1.25(1+R2/R1)。 電圧5Vにする場合(720Ω÷240Ω+1)×1.25=5 で出力電圧5Vにできるはずです。

しかし、実際は使う抵抗器の誤差があるので、計算通りにならず若干ズレる場合が多いです。

なので、R2には半固定抵抗器を入れて出力電圧を可変式にして任意に調整するようにしたほうが確実だと思います。

発熱に関しては、定電流回路の場合と同じで、流す電流量及び、入力と出力間の電圧差が大きいほど発熱が増えます。

なので、発熱量に応じて放熱板をつける必要があります。

|

|

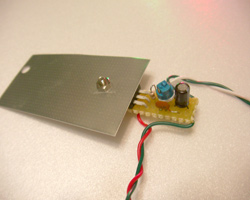

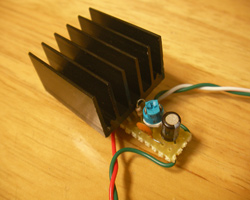

左の写真は、アルミ製のヒートシンク(30×27×16)を取り付けたものです。

放熱器が大きいように見えますが、これでも電流を1Aも流すとチンチンに熱くなり、うっかり触ると火傷するほど発熱します。

なので、通風が悪い等、場合によっては更に大きい放熱器の取り付けが必要になります。

右の写真は、アルミ缶を切って放熱板として取り付けたものです。

R/C飛行機などのBECやナビゲーションライトLED用に搭載するなら、電流はあまり流さないため発熱も少ないので放熱板も

小さくて済みます。普通のアルミヒートシンクを取り付けるより軽量にしあがります。

![]()

![]()